官民連携型救急搬送システム構築事業

とは

超少子高齢化社会を迎え、119番通報による救急隊の出動件数は年々増加の一途を辿っており、救急搬送体制の崩壊がはじまっています。現場の救急隊員の負担も限界を迎えている今日において、救急搬送の在り方を見直し、119番通報で救える命が救われる体制を守ることが強く求められています。

OPHISはこれらの課題に対し、公的(消防)救急車と民間事業者の連携体制の構築により、 持続可能かつ質の高い救急搬送体制の実現を目指します。

救急搬送の現状と問題

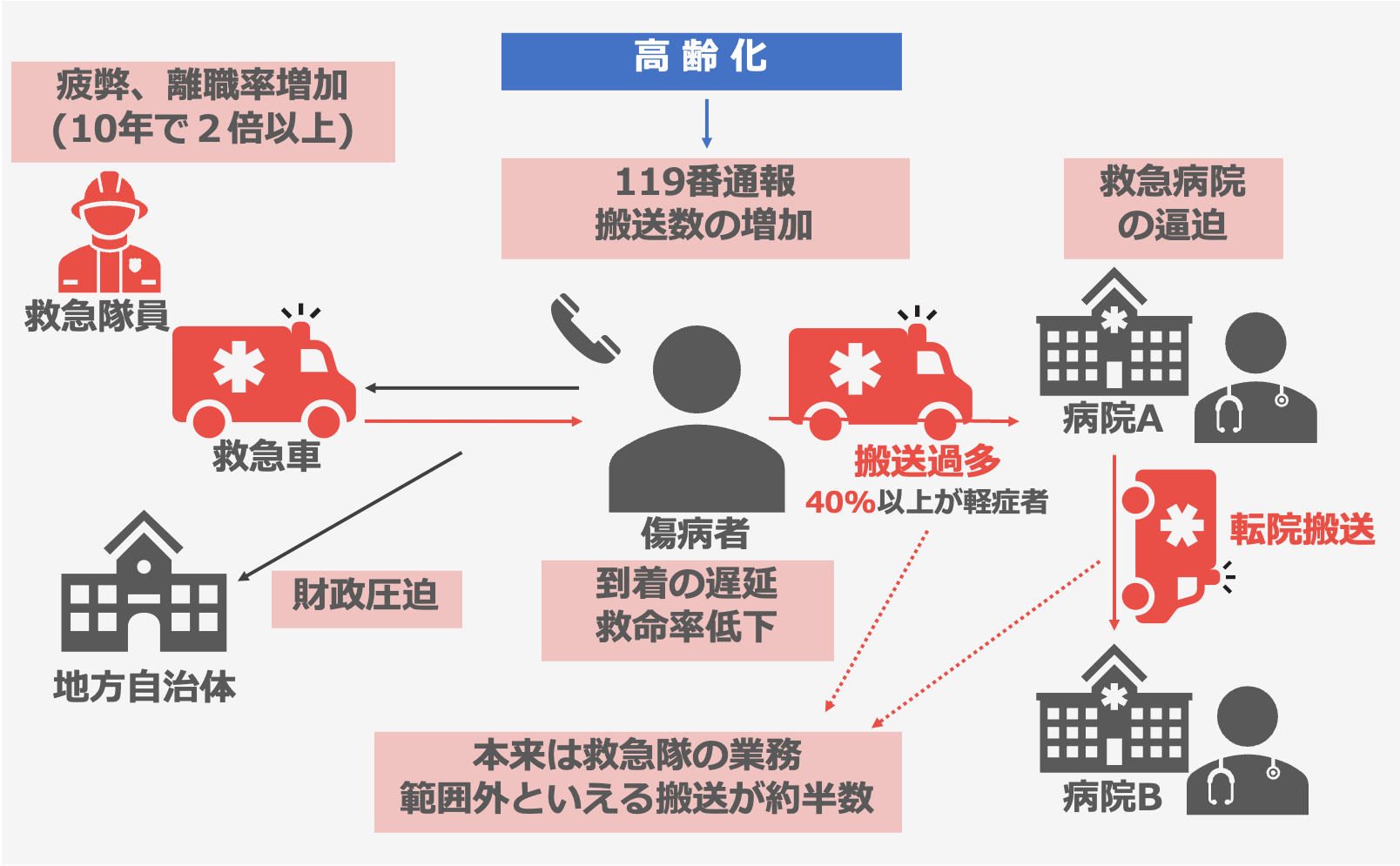

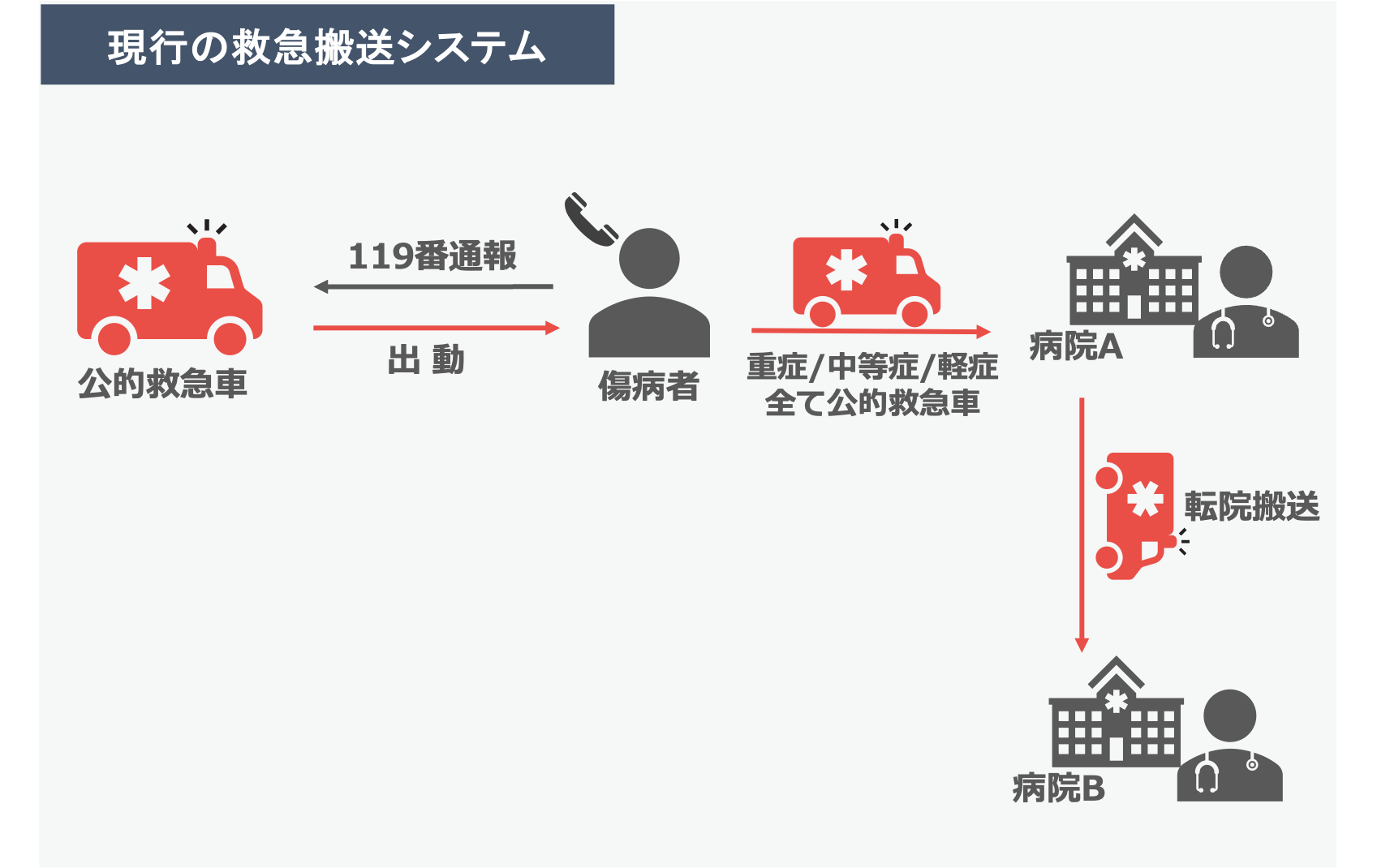

・救急搬送件数は高齢化に伴い、年々増加傾向の一途を辿る

※コロナ禍で減少するも、再び2022年には過去最多を更新、以降毎年過去最多を更新し続けている。

・軽症者が48.6%、転院(病院間)搬送が7.3%を占める

(令和6年版 救急救助の現況)

※これらの多くは本来は救急隊の業務ではないこうした深刻な状況から、救急車の適正利用化が全国的に叫ばれているものの各地域の救急現場では依然として厳しい状況が続いています。

誰にどんな不利益が発生するのか?

傷病者- 救命率の低下 -

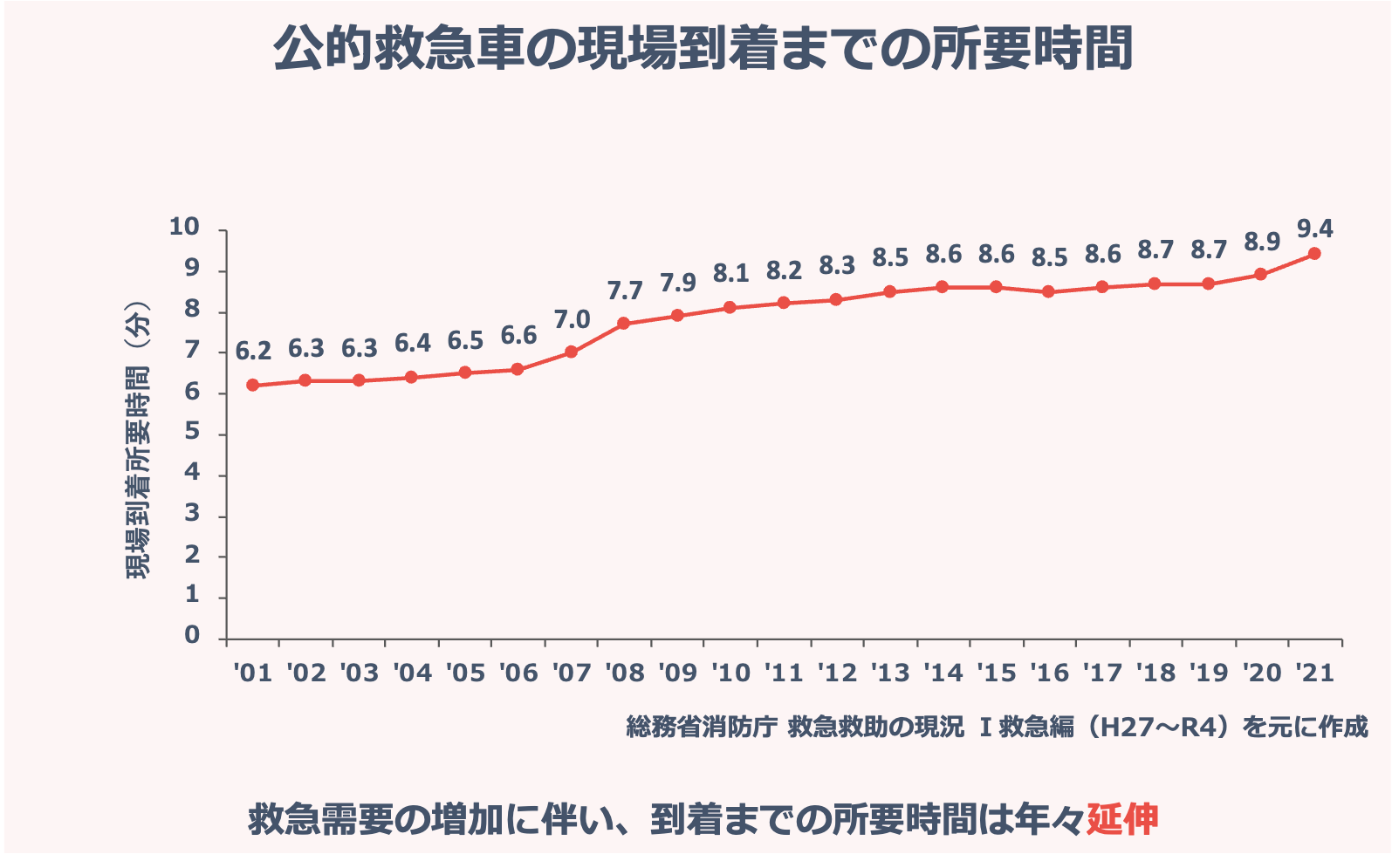

119番通報から現場到着までの時間はここ20年間で3分以上延伸しています。

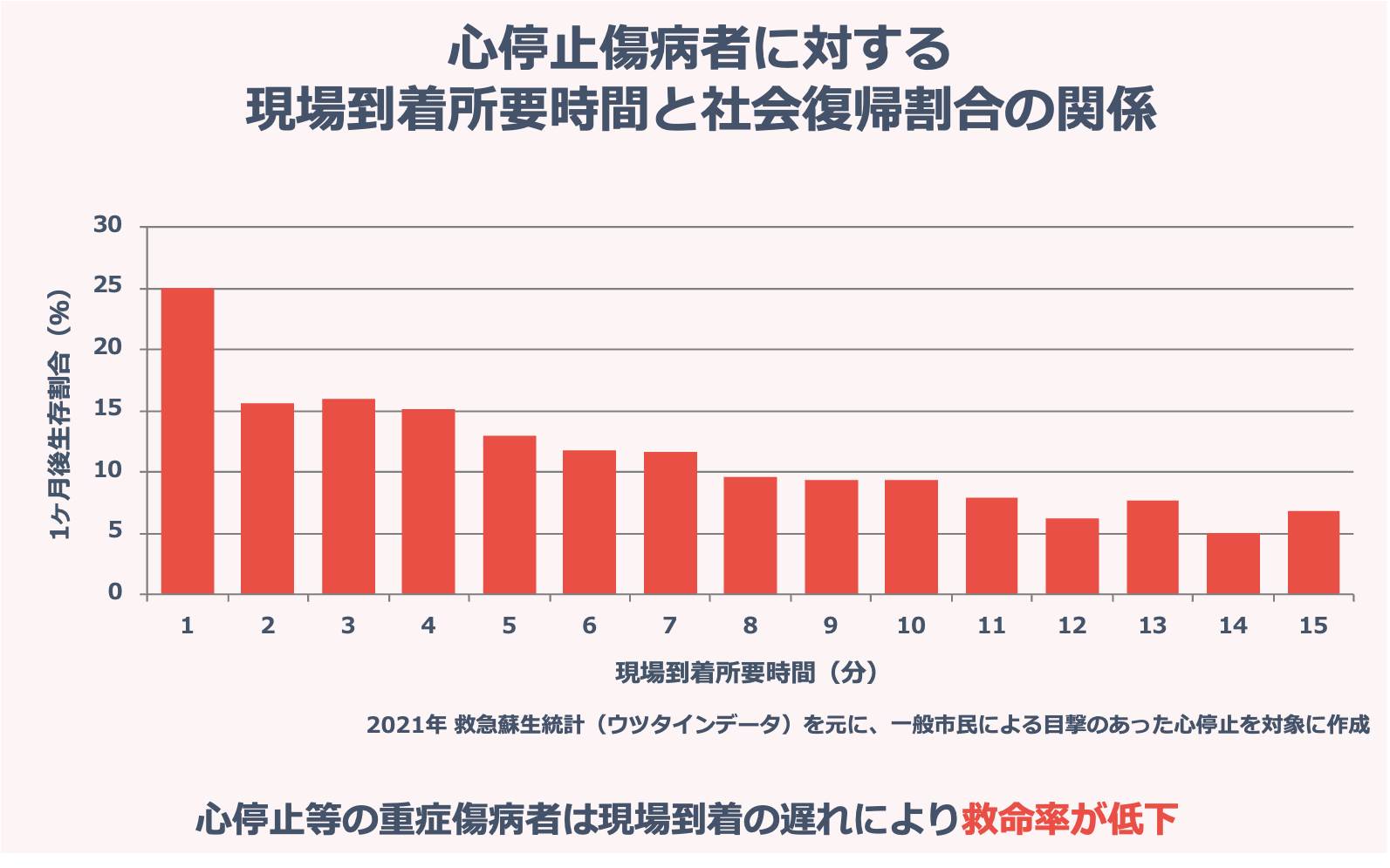

心停止等の重症傷病者は現場到着の遅れにより救命率が低下します。

1分1秒をあらそう救急現場において到着時間の延伸は救える命を左右すると言えます。

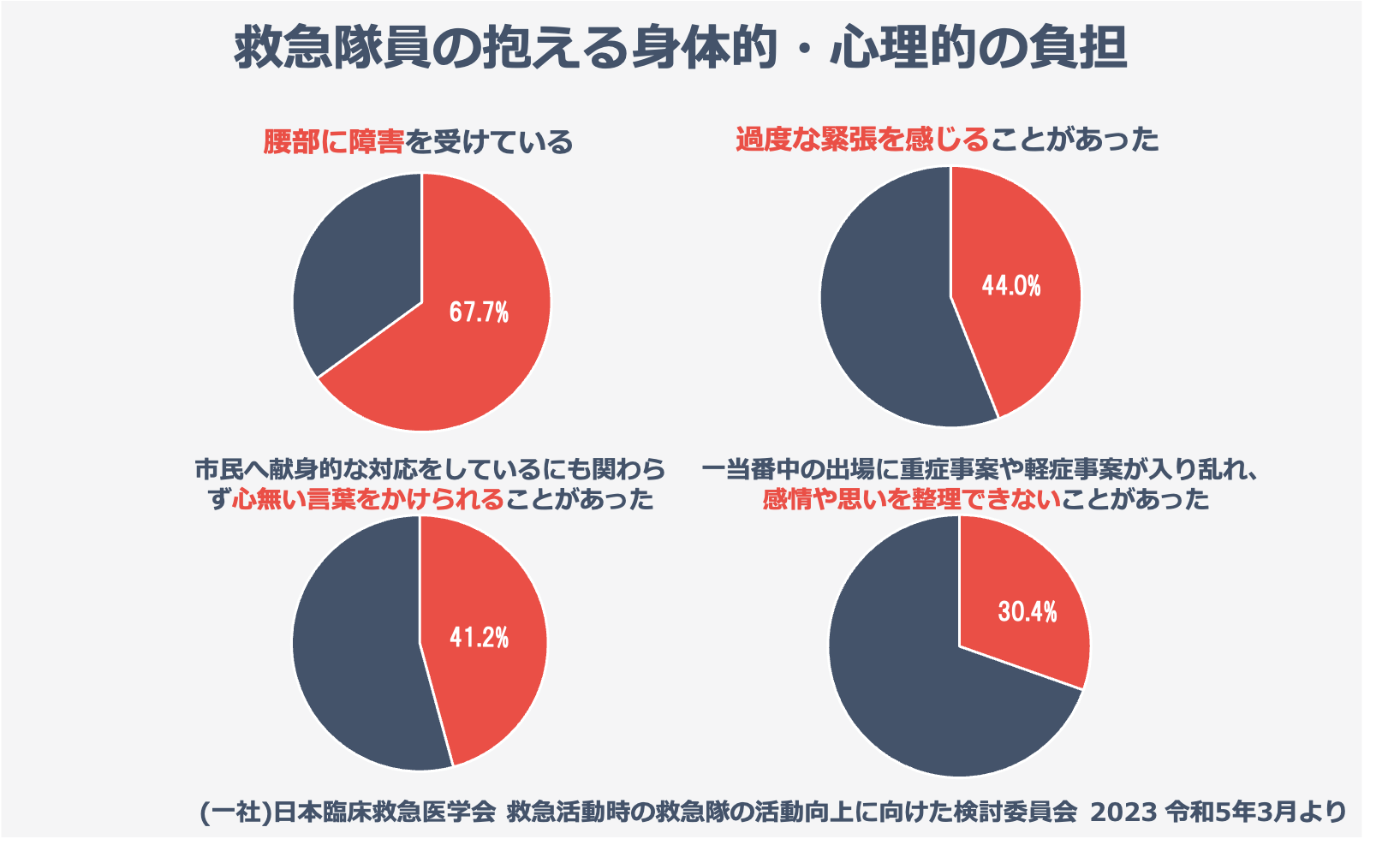

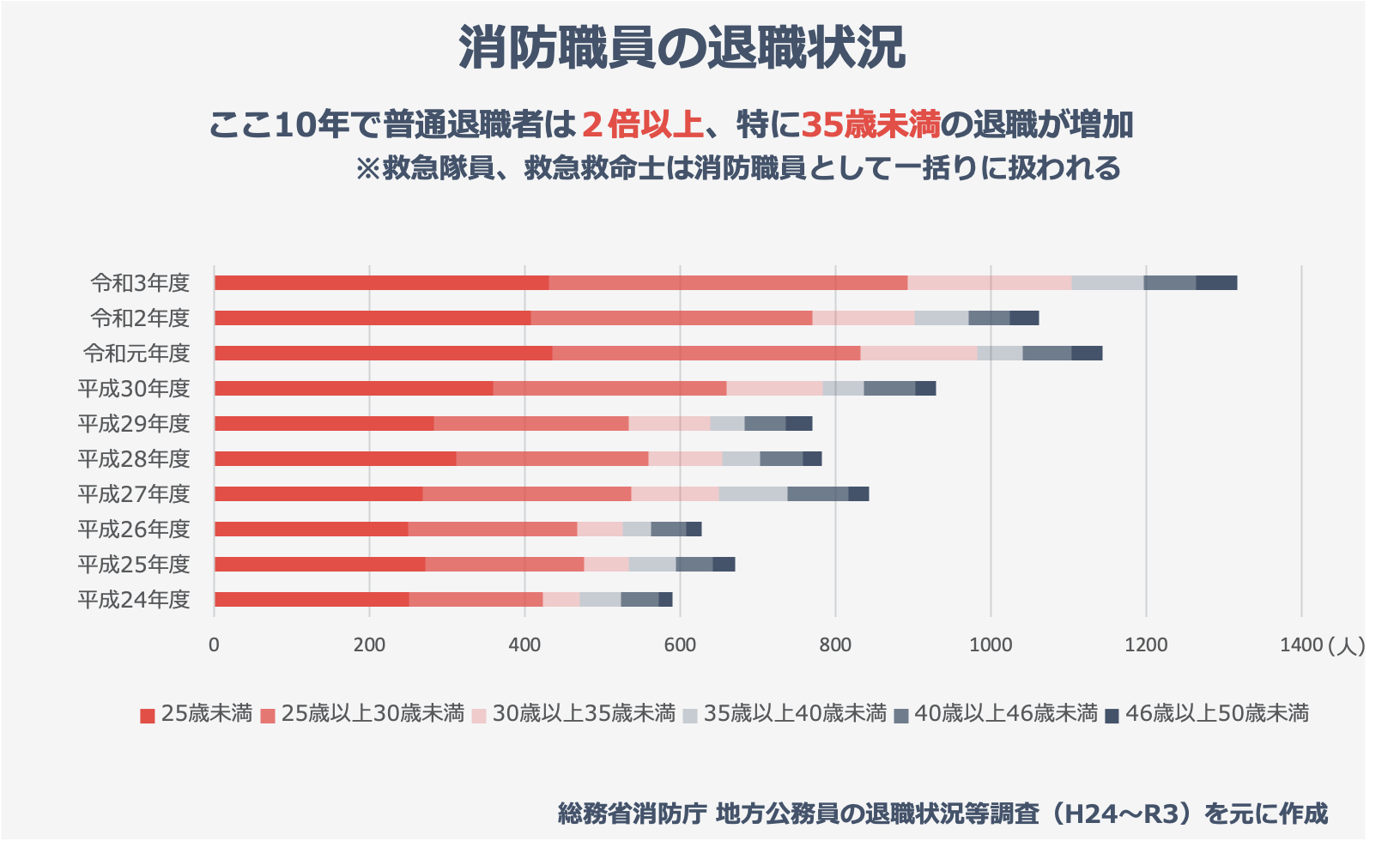

救急隊員 -過酷な労働環境-

命を扱う立場にある救急隊員には強い心理的・精神的負荷がかかっており、多忙化によって休憩や食事時間も十分に確保できない現場もあります。

消防職員の離職はここ10年で2倍以上、特に35歳未満の離職が著しく増加しています。

地方自治体 -財政負担(消防費)の増加-

全搬送件数の48.6%を占める軽症者搬送、7.3%を占める転院搬送の多くは、本来は救急隊が担う法的根拠は乏しいとされます。救急車の出動1回につき約45,000円かかるというデータもあり、そこから算出すると年間1,000億円以上の負担がかかっていると考えられます。

(参考: 東京都財務局 2004 機能するバランスシート)

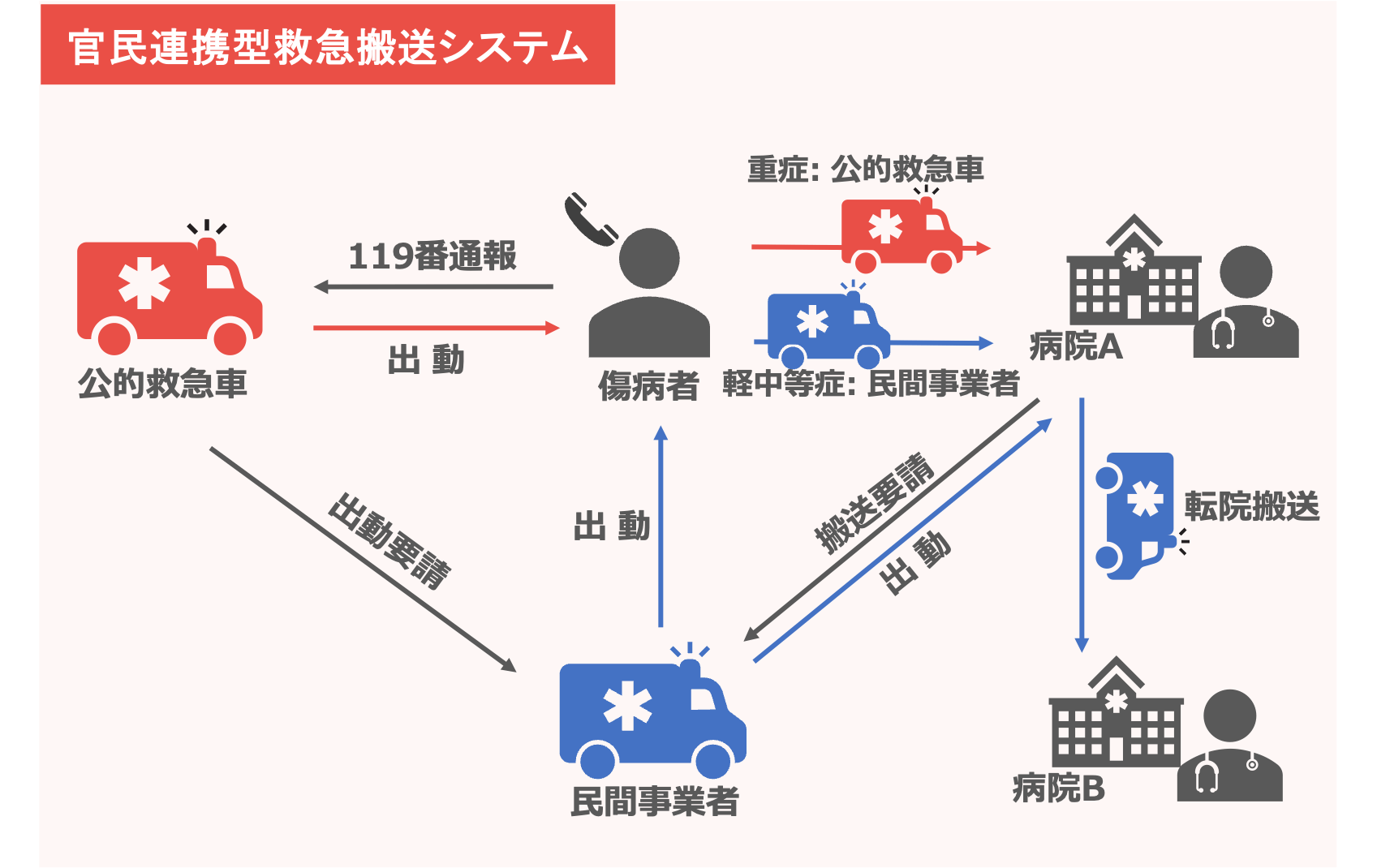

どうやって解決するのか?

傷病者の状態に応じて公的救急車と民間事業者が連携し搬送を担う体制を理想とし、

現場での実証から政策へのはたらきかけまで一気通貫で事業づくりを進めます。

実現のステップ

Step1

転院搬送における

官民連携システムの実証

現場のニーズや法的制約の観点から、地域の転院搬送におけるシステム構築に取り組みます。

Step2

システムの普及・

ルールメイキング

地域での成果事例をエビデンスとし、システムの普及及びそのためのルールメイキングに取り組みます。

Step3

119番通報時における

官民連携システムへ

様々な制約の解決策を検討し、シアトル型と呼ばれる119番通報時の官民連携体制の実現を目指します。